毎日、自分はプロとしての意識を持って勉強しているのか。

かけた時間を将来のお金に換えるという発想を持てているのか。

夏バテ気味の頭に喝を入れた、1週間を振り返ります。

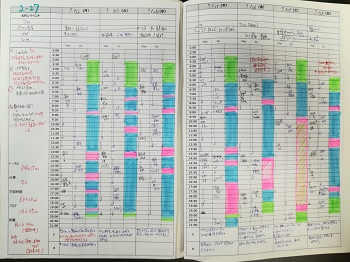

学習記録

学習時間

学習時間:84時間40分

- 純粋な学習時間:68時間10分

- 実ジョブ:0分

- ブログ記事:14時間35分

- 読書:約1時間30分(移動中)

+A8フェスティバル参加

7/26:学習:9h

7/27:7h50m 学習:3h55m、ブログ:2h25m 読書(移動時間)約1h30m

7/28:11h45m 学習:10h、ブログ:1h45m

学習内容

治験翻訳関連の学習

- 添付文書・インタビューフォームを読みつつ学習

- 統計・薬物動態の学習

- 免疫学の学習

時間の記録

「毎朝ブログ記事更新」を目標として立てましたが1日達成ならず。

前日に体調不良で変な時間に寝てしまったのが原因です。

おかしいと思ってすぐ休んだのでその後には響きませんでしたが、そもそもそうならないように対策をすべきでした。

恐らく今回は水分不足だったのではないかと思います。

集中していると喉がカラカラなのを忘れてしまうので、ふた付のコップをもう少し意識が向きやすい場所に置くことにしました。

足りないものをひたすら埋める

英日医療翻訳の学習を進めています。

前半までに薬物動態や統計について学習し、週半ばからは添付文書・インタビューフォームを中心に資料をとにかく読んでいきました。

すると、確かに統計や薬物動態のあたりは読めるようになったのですが、また引っかかるところが出てきました。

それが免疫(特に抗体)に関する箇所でした。

週後半は、免疫について理解することに重点を置きました。

治験翻訳に関わらず、医薬翻訳では必須の知識だと思うので、今後も実際の文書を読みながらの学習と並行して、もう少しこの分野の学習も進めていきます。

何のための情報発信か

今週視聴したビデオで、ぐさっと刺さったものがありました。

ビデオセミナー・3188号(プロは手加減無用)です。

「自分はプロであるというマインドを持って毎日過ごせ。プロとして時間管理・体調管理をして、情報発信せよ」という内容です。

特に刺さったのは、「お金と時間をかけて、何のために、誰に向けてブログを書いているのか」という部分です。

このビデオを視聴して、自分自身に問いかけたのは次の2点でした。

- 誰に向かって書いているのか

- 推定読者が見てどう思うか

誰に向かって書いているのか

「ブログの記事は、本来稼げる時間を無駄にして書いている。お金に換えていかなければならない。それをわかって書いているのか」

上記のビデオの中の一節です。

私は今、平均週10~15時間程度、ブログに使っています。

主に書く力の向上や学んだことの定着のために、それだけの時間を割いても書き続けるべきだと考えているからです。

ただ、書く記事については基本的に学習した内容からストーリーとして展開しやすいものを選んでいるため、読者を想定した記事はそれほど多くなく、また「仕事を得るために書く」という意識は持てていませんでした。

今回、この方々に向けて書くという「推定読者」を設定しました。

そして、関連する写真をPCモニタ下枠のよく見える場所に貼り付けました。

確かに「この方々に向けて書く」と思うと、ゆるい記事は書いていられません。ものすごいプレッシャーを感じます。

記事の内容は引き続き「学んだことを発信する」が基本となりますが、「この記事を書く目的は何か」を意識して書いていきます。

また、ブログ記事の執筆は今後の情報発信のためのノウハウ蓄積も兼ねています。

どういう記事が読まれているのかなどのチェックはしてきましたが、推定したキーワードに対して実際のキーワードがどうなっているのか、収益がどれくらい発生したのかなどは不定期の確認のみでした。

このあたりについても、1週間の振り返りの際に(ブログには書きませんが)レビューを行い、分析→仮説→行動を繰り返していきたいと思います。

推定読者が見てどう思うか

ブログはその人の名刺代わりだとよく言われます。

その「名刺」のどこかに「見習い中」と書いてないだろうか。

仕事を頂くようになってから、意識してその手の言葉は使わないようにしてきました。

ですが、直接的な言葉でなくても、言葉の端々にそういう気持ち(甘え)が出ていないだろうかという目で見たときに、やはり甘さが見え隠れしている部分はありました。

「甘さ」もそうですが、私の場合は自己満足が過ぎるなと思う箇所があり、訪問してくださる方にとって「一体この人はどういう人で、何ができるのか」がわかりにくいなと感じました。

今週末(8/4)までに、「推定読者の方に興味を持って頂けて、今後仕事をお願いしたいと思える」ブログになるように、全体的に見直します。

28週目の計画

翻訳の学習は添付文書の翻訳から始めようと思います。

前半はもう少し免疫学を集中して学習することと、日本語の添付文書を読むこと、

後半から実際の文書を翻訳し、類似表現をイートモで拾いながら進めていきます。